ご予約いただいたS様専用のページとなります。

他の方はご注文できません。=(>ω<)=

とても可愛らしい半つや消の赤いお椀。

とても可愛らしい半つや消の赤いお椀。

漆の朱色は日本人の肌色によく映えます♥

安心・安全な国産漆のお椀をぜひお試しください。

材/国産ミズメザクラ材 【木地制作/中嶋武仁】

漆/国産漆100%

【木地固めの漆】2008年岩手県の大森正志の盛辺生うるし

【 中塗り の漆】2010年茨城県の飛田祐造の盛辺天日精製漆

【 上塗り の漆】2008年岩手県の大森正志の盛辺生うるし

他/王冠朱(非水銀)

※希釈、増量を目的とした、灯油等の溶剤や合成樹脂等は一切使用していません

※中国産漆は一切使用していません

※径 11.5cm ※高さ6.8cm ※重さ80〜90g

※容量(すりきり)約360cc

手持ちのイメージ。(成人女性の手です)

↓細部をご確認ください。朱溜ならではの若干の色むらが見られます。

※朱溜素材と手作業の特性上、色むらが若干みられます。また、色の濃さの個体差が多少あります。

※朱溜素材と手作業の特性上、色むらが若干みられます。また、色の濃さの個体差が多少あります。

天然素材の面白さと感じていただければ幸いです。

また努力しておりますが、微妙な色味は画面上とは異なる場合があります。

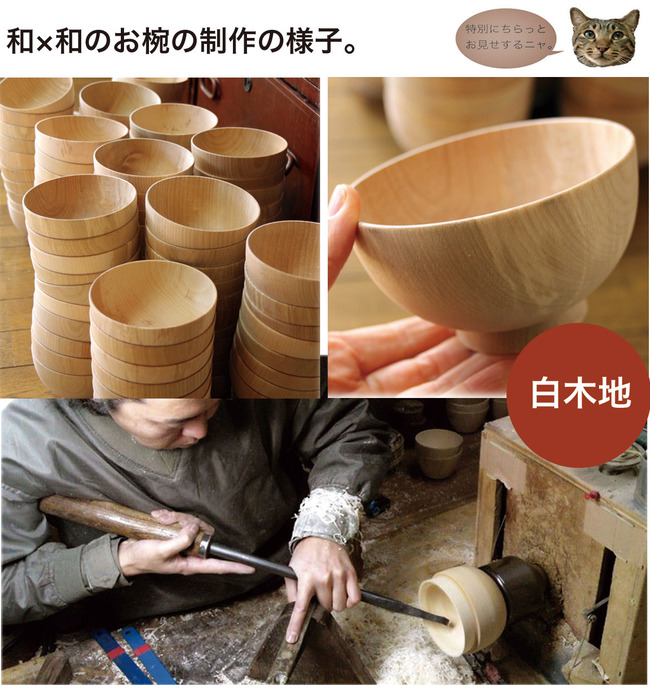

お椀の木地材は特に堅牢さのある、国産ミズメザクラ材。(カバノキ科の落葉高木)

お椀の木地材は特に堅牢さのある、国産ミズメザクラ材。(カバノキ科の落葉高木)

木地を挽くのは山中の木挽き師 中嶋武仁氏です。和×和オリジナルデザインの木地を丁寧に挽き上げていただきました。

中嶋武仁氏は、日本伝統工芸展をはじめとした公募展に毎年入選し入賞をはたすなど卓越した技術に定評ある、木挽き師さんです。

そして、日常使いの使用条件を考えた結果、下地は一番コストのかかる『漆下地』を採用しています。

そして、日常使いの使用条件を考えた結果、下地は一番コストのかかる『漆下地』を採用しています。

一番衝撃、耐水、塗膜の剥離に強いと考えています。(工房では、他の器も同じ技法を採用)

この「木地固め」が一番漆を吸収し、国産100%のみなのでたいへんコストがかかります。

が、家の基礎と同じく表面から見えませんが大変重要な部分です。

一般の漆工房さんでは、お客様の目に見えない部分ですので、お客様のためのコスト削減や、中国産漆を柔らかくし作業をしやすくするため、中国産漆を灯油・テレピン油等の溶剤で薄めたり、安価な「柿渋」を用いたり、そしてそれ以上に多くの場合は、中国産に限らず天然漆ではなく、化学塗料を通常使う作業です。

(中国産漆でも、天然漆を使う漆工房さんの多くは、こだわりのある漆器作りをされています)

しかし、「和うるし工房あい 」は国産漆専門の『変な』オタク工房です。

なので、このようなことはせず、和×和のお椀に限らず、無溶剤の国産漆塗りにとことんこだわっております。=(^ω^)=

そして、中塗りを何度も繰り返し、国産漆のみで塗膜の厚みをつけていきます。

そして、中塗りを何度も繰り返し、国産漆のみで塗膜の厚みをつけていきます。

最後の中塗り、黒溜椀は黒漆、朱溜椀は朱漆をそれぞれ2回塗り、より色漆の塗りをぶ厚く、はっきりした濃い色合いを出します。

このあとの上塗り漆は、顔料を混ぜない国産漆を使い、溜色の色あいにより魅力的な深みを持たせます。

この上塗り時に生じる刷毛目や色むらなどの濃淡も、国産漆の景色の美なんです♥

この木地固め〜上塗りまで約10回以上、国産漆の塗り重ねがしっかりと行われ、丈夫なお椀に成長していきます。 最初の木地挽きから、長〜い年月かけて、やっとお椀が完成したニャ!

最初の木地挽きから、長〜い年月かけて、やっとお椀が完成したニャ!

検品からもれたお椀は、再度塗り直し等へ工程が戻ります。

この完成したお椀はすぐに納品せず、一ヶ月以上暖かい場所に安置して、時間をかけていっそう漆の塗膜を締めて丈夫にします♥

長く置くほどいっそうお椀の漆塗膜は堅牢になっていきます。

この作用も漆の神秘の一つです。ホント、不思議だニャ!

和×和シリーズのお椀に限らず、他の作品も

このように作者が納得できる素材のみを使い、もの作りをしています☆

下記の工房ブログ記事もご参照ください。

※

新・和×和のお椀のコンセプトについて(2020/5/20)

※

2020年に制作した新・和×和のお椀について(2020/5/24)

眺めるだけで心がホッとするお椀です♥

大事な人とのお食事に使いたいかも。

きれいな赤色で顔色も明るく見えそうでウレシイニャン。=(^ω^)=

朱溜椀は、黒溜椀より工程が多いため、制作が少なめになります。

ご注文の方は、同時期に仕上げたお椀の中から、ランダムに選んでお届けします。=(^ω^)=

※このページの有効期限は、2021年2月5日までです。